More Detail

詳細資訊

2018/07/05 ►►►

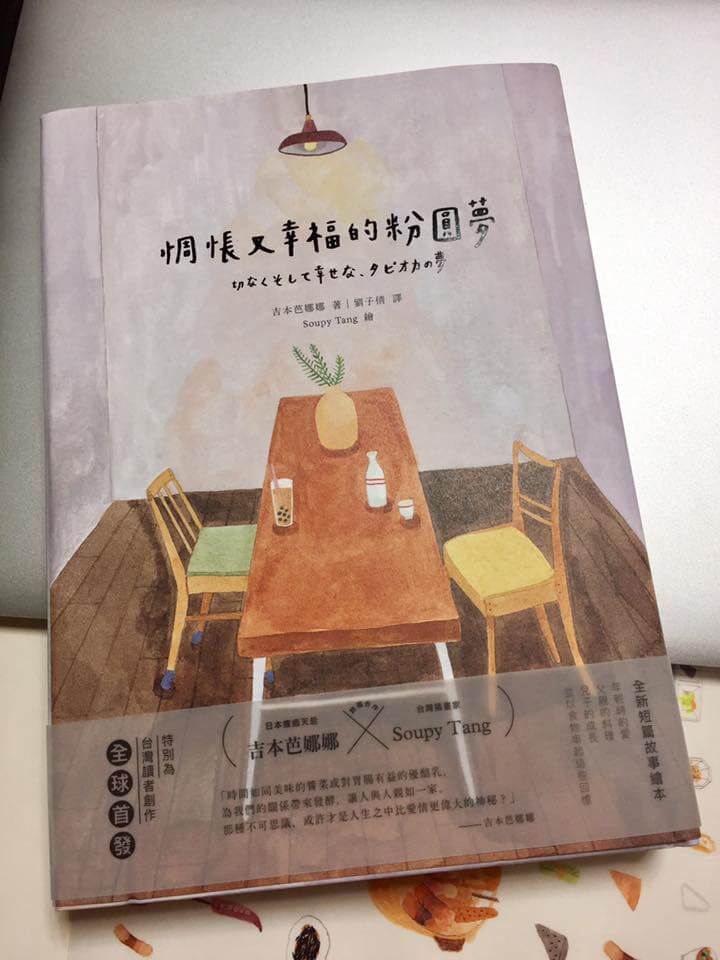

因為是 吉本芭娜娜 ,翻看一下覺得有趣就買了。直到今天才讀,原來她是繪本😅

相較於她其他的書,這本實在太輕。還是太年輕?總之就這樣讀了過去。

當然文字的韻味還是很美,可沒有迴盪。

讀完竟然去睡了久違的午覺😆

Soupy Tang 湯舒皮 的畫超有味道,跟文字的貼合溫度相同。最喜歡波菜的那張😁(我沒有放,你們看才有驚喜),

明明是很小的事,

但被文字一寫、圖一畫,

故事變得好立體。

非常喜歡封面那個紫紫黃黃的顏色,

感覺是定調了這本書,也說不上來,啊,就是惆悵又幸福,這種衝突詭異的形容吧😁

荳的早餐時光 早上出門,其實是下午讀的😁

2018/07/16 ►►►

鐵粉荳 吃泡麵,連看了<七月與安生> <你的孩子不是你的孩子> 1、2集。

<七月與安生>太催淚,而且是莫名的那種。

然後荳就是比較笨的安生,

沒有心機,要搶不會客氣,要讓也絕對不會拖拖拉拉。

劇情後段的一波波真實,餘韻太強大,到跑字幕了還收不回。想說,

那來看<你的孩子不是你的孩子>吧(why?😀)

第一集還稍微忍耐了一下,沒有太入心,還好台詞有精彩。早就心疼這樣的孩子們,覺得被寫出來有種終於不是只有自己忍受的感覺。

第二集的 鍾欣凌,明明沒什麼造型,你看她就是鍾欣凌,但一下子就被她吸到劇情裡,感受到她全部的無奈和傷心。演太好,再度令人淚流不已,

荳媽沒有被家暴啊😂我在那邊哭什麼。感同身受什麼。

結果本來要用來回復心情的劇,又讓人再掉入另一個情緒。

知道<你的孩子不是你的孩子>的力道,關於台灣教育下的各種病態和環境和親子關係,我平常感受到的就是如此地深刻。

無論是從學生、新娘、幕前幕後的客戶們,

或許妝髮工作是個無論身或心都很接近客戶的職業,

於是就很容易接觸到,很直接、私人的事情。(尤其婚禮工作,一天就幾乎可以看到一輩子。說真的。)

但通常看到的是結果。

<你的孩子不是你的孩子>應該算是第一次看到過程,

沒有在收、沒有包裝一下的過程。

那孩子的眼神,直接讓我想到一位朋友。那麼樣的,

真實。

據說孩子演員大多是素人。非常精彩。然後其實,

他們都在我們身邊~

2018/07/30 ►►►

「父母是一種太孤單的職業了,一旦他們的情緒找到出口,他們便會繼續開發這條道路。」

「孩子遠比我們所認知的更為敏感,他們能輕易偵測出妳對他的行為有無真心。」

「每年九月,學生進入新的人生階段,我們同時得學習如何自他的生命中優雅地退場。」

看了3集<你的孩子不是你的孩子>,心裡一直覺得一定要買書來讀,應該會更好看。果然,

一本不算薄的書,一氣呵成,一口氣就讀完了。

如果電視影集用類型手法強調議題,那麼書才是比較完整的,討論到各個角度。雖然永遠不會有結論就是了。

「一樣的教育方法,可能打造出一個世俗眼中的成功模範,也可能將一個小孩的天賦摧殘殆盡。

只是這些小孩的故事沒人關心,人們不喜歡失敗的例子,只想傾聽教育神話。」

這本書給荳最大的力量就是,世上雞婆的老師還是不少的啊😅

當老師其實常常很無力,因為學習牽涉到的事情太多太多。資質很好的學生,

因為工作、費用、家庭因素無法繼續學習或從事造型工作的,佔了8成以上。

早年教學的時候,會鼓勵學生熬過去就是自己的了,會同時教學生兼顧的方法,

如何善用產品(不用一直花錢買)、提高工作效率、從生活中就找到設計的靈感⋯⋯等等。

但帶的學生越多,這些「鼓勵」會越說不出口。

除了20多年來台灣的造型環境沒有進步(我認為自己身為老鳥也應該要檢討),市場因素之外,

許多學生肩負著家人的不諒解、跨行/轉行的困難,還有,

尤其是造型師/新秘這個行業,兼顧媽媽身份的難度。

在台灣,我們到底能不能真正的成為造型師,

真正多討論造型藝術。

而不是小妹小姐,不是只有為品牌代言曝光宣傳的功能而已。

「我只要觀察到學生的讀書計畫排得太緊張,也會鼓勵他們插入一些休閒娛樂,學生們起初很質疑,

他們覺得要讀好書,就得延長自己坐在書桌前的時間,哪有縮短的道理。

在我的堅持下,他們半信半疑地進行短程的出走,做什麼都好,總之就是離開書桌,給自己半天的假。

回來的時候他們神清氣爽,念起書來特別甘願。」

別說造型藝術了,我們連最基本的生活美術都沒有,都拿去上數學課了。

無力感,大部分來自於,荳深知自己的教學型態,對抗的是台灣長年的教育制度。

很多來到百意的學生,是為自己完成一個夢想、是一個嘗試、是破釜沈舟的決定,無論哪一種,

玩票性質還是已經辭職的決心,

興致高昂、配合度超高,但

通常都還是得在上課的第一個月,重新學習適應,真正的學習方法。

✅學不會、學不好,通常只是因為,你沒有抓到學習的方法。或說,

你之前的老師,沒有幫你找到適合你的學習進度。

於是大部分的學生,還是陷在「報名這個課程,可以學到幾個髮型?」的觀念裡。

如同書中要求家教多給孩子算幾頁數學練習的家長,

❌不管造型還是數學,我們習慣了用「大量的複製」、「可以複製」而叫做成果。

中間的思考過程,能夠越快略過越好。

但其實,數學一個觀念通了,就可以算對100、1000題。

而且平常不用一直寫練習題,可以整天玩,坐在考試卷前還是寫得出來。

(是的,荳以前就是這樣,最愛數學了,上課專心就好,不用像文科得一直花時間背。)(

長大後才知道,其實文科也不是用背的。)

✅思考過程才是最重要的。

「兩小時的課,我會超過至少十五分鐘,這十五分鐘是留給學生的。

我會給他們說一下近況,大事小事不限。這十五分鐘,我不是老師,他不是學生。」

「每個人,都在等待誰來傾聽。唯有他的言論得到傾聽、得到尊重,我們才得以反過來要求他也傾聽我們、尊重我們的言論。」

有時候荳跟朋友聊小孩,聊教育,難免會得到「你不是媽媽你不懂」的這句話。我只能閉嘴,因為我的確不是。

而且就算有一天我是媽媽了,我也不會是你的孩子的媽媽。

我才想說「你不是老師你不懂」咧。

「每年九月,學生進入新的人生階段,我們同時得學習如何自他的生命中優雅地退場。」

或許身為老師,都有退場的那一天,

所以我們深知自己不可能永遠保護孩子、永遠盯著孩子作業、永遠為他遮風避雨,

所以我們更用力的,✅希望孩子自己學會,希望孩子真正的強壯。

身為老師,我的孩子真的不是我的孩子😆

如果有幸成為媽媽,希望我也能像小荳老師這般腦袋清晰😅

對了,這句話出自<先知>這本書,也是我的愛書。非常值得時不時就讀一下的人生好書。